A luz que persiste para lá do visível

Há tanta coisa que está para lá do que nós podemos medir

“Estão a ver aquela estrela mais brilhante? É a tia Sara (a minha única irmã) a iluminar o nosso caminho. E aquelas ao lado são os bisavós e os tios.”

Foi assim que introduzi a morte às minhas filhas, quando ainda eram muito pequeninas. Não sei, acho que transformei ausência física em luz. Estamos tão impreparados para enfrentar a naturalidade da morte. É difícil. A nossa cultura, ocidental, evita a todo o custo, o confronto com a morte. A morte tornou-se um tabu, uma ocultação.

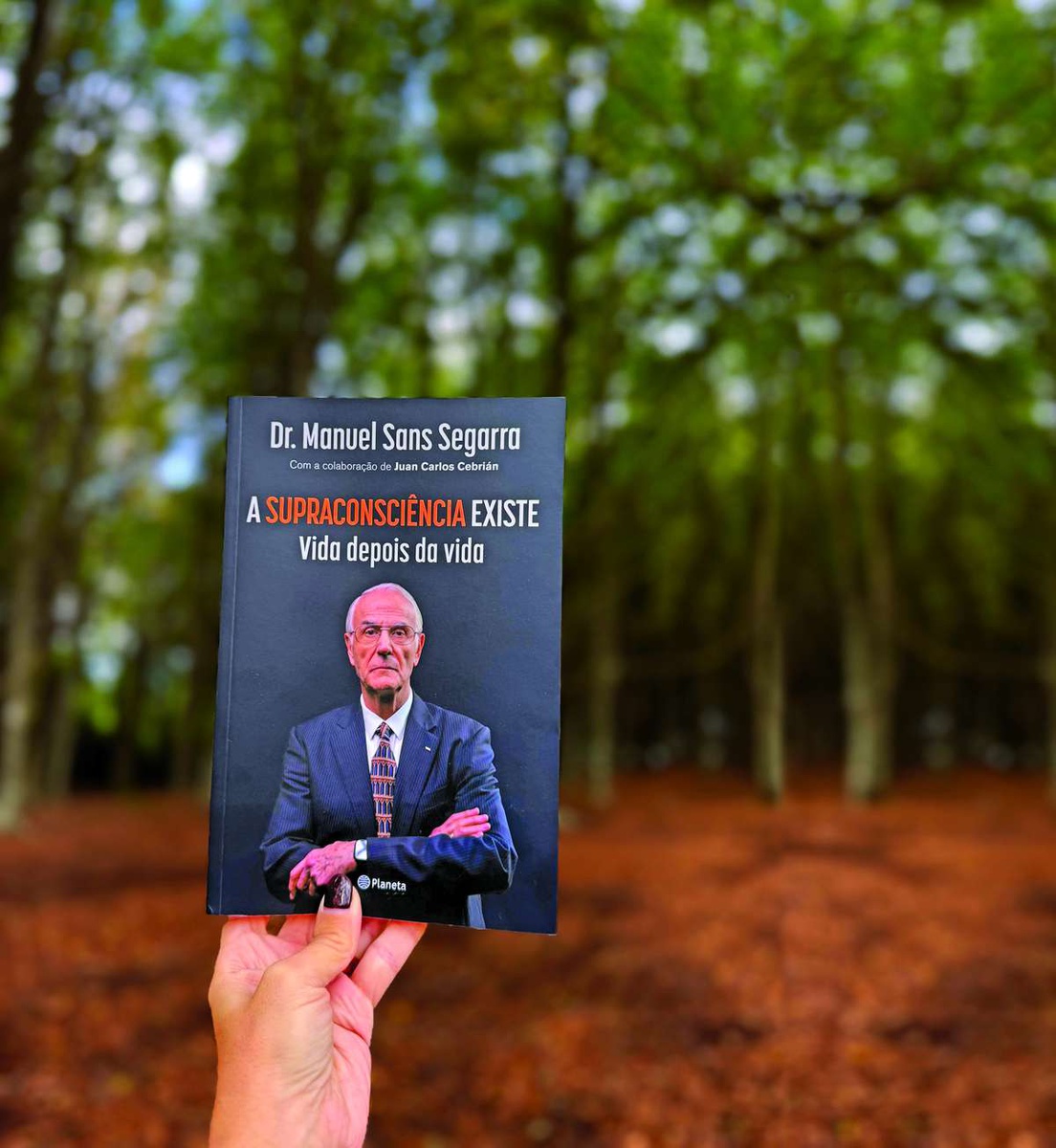

Ao ler A Supraconsciência Existe - Vida Depois da Vida, do Dr. Manuel Sans Segarra, da Planeta, mergulhei no encontro entre a ciência e os seus limites, e aquela espiritualidade que não se explica, mas se sente.

Acredito que a morte é uma expressão da vida. Parece-me que a mais enigmática e impenetrável das expressões. Pensar o que é a morte corresponde a abraçar o que a vida é, não é?

Segarra parte de algo que conhece bem: a fronteira ténue entre vida e morte clínica. E, a partir das experiências de quase-morte dos seus pacientes, arrisca-se a abrir uma porta que a medicina clássica costuma fechar com desconforto: a possibilidade de que a consciência não esteja confinada ao cérebro.

Chamam-lhe supraconsciência, consciência não local, espírito; os nomes variam, o fenómeno persiste. O que este médico faz é estudá-lo com o mapa mais ousado e mais complexo de que dispomos: a física quântica.

A física quântica, essa rebeldia elegante que nos diz que uma partícula pode estar em dois sítios ao mesmo tempo, que duas podem comunicar instantaneamente apesar da distância, que a realidade depende, em parte, do observador.

Einstein chamava-lhe “fantasmagórica”.

Niels Bohr dizia que, se não nos deixar profundamente impressionados, é porque não a entendemos.

Segarra usa estes princípios: superposição, entrelaçamento, colapso da onda, para questionar se a consciência poderia funcionar com regras semelhantes. E fá-lo sem misticismo, mas como investigador. Na morte clínica, explica, o cérebro está silencioso. E, no entanto, milhares de pacientes relatam experiências estruturadas, lúcidas, coerentes, verificáveis.

Também as ouvi, de várias doentes oncológicas, no IPO de Lisboa, ao longo de dez meses, enquanto acompanhava a minha irmã desde o diagnóstico até à sua morte física. E inevitavelmente perguntava: se o cérebro está desligado, quem é que está a experienciar?

Perguntei a vários médicos e a melhor explicação que recebi foi: ‘serão os efeitos colaterais da medicação para as dores’…

Crescemos numa cultura que vive em guerra permanente com o limite: queremos controlar, definir, provar, medir. Mas quando se trata da morte, continuamos como crianças às escuras, com medo de abrir os olhos. Talvez seja por isso que a ideia de supraconsciência incomoda tantos: desmonta a narrativa confortável de que somos apenas matéria. E obriga-nos a olhar para a vida com outra profundidade. E para a morte também.

Segarra não se fica por aqui: fala da tirania do ego, da ilusão de separação, da felicidade como estado de coerência interna (tão alinhado com a neurolinguística) e não como conquista externa; da plasticidade neuronal que permite mudar hábitos e carácter; do papel do pensamento na construção da nossa realidade. Nada disto é esoterismo; é neurociência, neurolinguística, física e décadas de investigação seriamente comprometida com a verdade. Mas é também, inevitavelmente, um convite existencial.

Dou comigo a pensar na Sara, na forma como escolhi lidar com a sua ausência agarrando-me à ideia de que continuava noutro lugar, junto dos nossos avós e tios. Hoje, vinte e cinco anos depois, pergunto-me se aquela intuição ingénua não tinha, afinal, alguma correspondência com o que a ciência começa a admitir com relutância: a consciência talvez não morra com o corpo. Talvez se transforme. Talvez se expanda. Talvez continue noutro estado, como a energia que nunca se perde, apenas muda de forma.

Sete anos depois da morte da minha irmã, a minha filha mais velha nasceu no mesmo dia em que a Sara tinha nascido. Não fiz disso um sinal; fiz disso um abraço. Um gesto do universo, de Deus, que não se explica, mas que nos toca num lugar onde a lógica não chega.

Este livro não promete certezas e ainda bem. Promete perguntas melhores. E talvez seja isso que mais precisamos numa época em que tememos a morte, mas também tememos pensar sobre ela.

O autor lembra-nos que o método científico é poderoso, mas não é um oráculo. Que a verdade, como dizia Newton, é uma gota num oceano.

No fundo, este livro faz-nos uma proposta silenciosa: se a consciência tem uma dimensão quântica, se somos mais do que corpo, se participamos na construção da realidade que percebemos… então viver é muito mais do que sobreviver. E morrer talvez seja menos fim e mais passagem.

A Sara continua a ser, ao mesmo tempo, ausência e presença. Ausência física. Presença no coração, no legado de amor que nos deixou.

E este livro reacendeu-me outra possibilidade: a de que a ausência seja apenas a forma como, deste lado, percebemos uma presença que mudou de estado.

E talvez, só talvez, isso seja suficiente para respirar um pouco mais fundo e permitir que a dor encontre um lugar mais leve.