A educação para uma menina católica

Quando a minha mãe me mandou para a catequese, ainda era Paulo VI quem reinava em Roma, o mesmo papa que deu ordem para acabar com as missas em latim e tirou os véus das cabeças das mulheres. A minha mãe guardou o dela durante anos dentro do guarda-fatos, acho que lhe fazia lembrar como era antes. Ou talvez fosse por causa do dinheiro e a dona Celina não gostava de deitar fora o que lhe dera trabalho a ganhar, mas o apego ao véu preto e cinzento em renda de nylon ficava-se por aí. Não lhe tinha deixado boa memória o tempo em que o padre ditava a profundidade do decote, a altura da saia e o tamanho das mangas.

A minha avó era uma senhora austera e boa católica e vestiu as minhas tias e a minha mãe com saias abaixo do joelho e as mangas a tapar o cotovelo, mesmo que isso estragasse o feitio da roupa. Toda a tentação e todo o pecado estavam aí, na articulação do braço e nos ossos do joelho e, por isso, pelo fervor da fé a Deus e às ordens da igreja, não se faziam desvios. A minha avó tinha também a obrigação de orientar e proteger a honra das cinco filhas e as más-línguas não precisavam de muito para a destruir. Dois dedos de conversa a um rapaz no adro da igreja em dia de arraial e colavam-lhes a fama de serem “levantadas” e “levianas”.

Esses tempos estavam enterrados pelo Vaticano II e sobravam apenas alguns destroços como o véu dentro do guarda-fato que eu usava para brincar às princesas ou às divas do cinema. A menina de seis anos que a minha mãe mandou para o primeiro ano da catequese não tinha as mesmas sombras pela frente. Não havia missas com os padres virados de costas, tudo o que se dizia era em português e o que se falava na homilia não chegava à indumentária adequada às mulheres. E a minha mãe estava lá, na linha da frente, para me defender de todas as ideias antigas como não estudar além da 4ª classe, não usar calças compridas ou não aprender a nadar.

A dona Celina queria fazer de nós - do meu eu irmão e de mim - bons católicos, com a catequese e os sacramentos feitos, pessoas educadas nos rituais, com a consciência cristã de desejar o bem aos outros e assíduos às missas do domingo e de todos os dias santos. A regra de ir à missa iria tornar-se pesada na adolescência, mas, aos seis anos, eu sonhava com a primeira comunhão, com o bolo - assim igualzinho ao do meu irmão - e o vestido branco. Um vestido que imaginava rodado, cheio de folhos, rendas e tules e muito mais bonito do que aquele que me escolheram. E também queria comungar para entrar no mundo dos adultos.

Não me confessar e não comungar era mais ou menos como não saber ler e, por isso, eu queria muito fazer tudo, a começar pela festa e os doces e as flores brancas de tecido a prender-me o cabelo. Se a fé era complicada? O mais difícil foi confessar-me sem saber que pecados tinha cometido, a não ser se calhar a insolência e a gula que me fazia maior que os outros miúdos e miúdas que, num domingo de Maio de 1978, encheram a igreja da Visitação com roupas novas e flores brancas. Eu guardei memória de todas as mesas por onde passei: a do salão paroquial, a da casa das minhas tias onde almoçamos todos e a da minha casa, onde ficou o bolo em exposição. E de ser o centro das atenções das fotografias, todas tiradas com a máquina do meu tio Humberto.

Foi um dos domingos mais felizes da minha infância, aquele em que me tornei católica por inteiro. O assunto, por si, não era relevante. Todas as pessoas que eu conhecia, adultos ou crianças, eram orgulhosamente católicas e, por isso, não era extraordinário a não ser para mim, para me sentir importante com o vestido e o terço de prata que a minha madrinha me deu. Depois, enquanto a roupa me serviu, saí na procissão e acenei às minhas tias quando as vi, na beira do caminho. E ainda disseram que estava bonita, eu, a Lina Marta gordinha, mais morena ainda por causa das aulas de natação.

O papa que reinava em Roma morreu nesse Verão, soube-se pela rádio e também deu nas notícias da televisão. A minha mãe ficou triste, tinha estima a Paulo VI por ter acabado com véus e missas que ninguém entendia, por ter aberto um mundo novo a ela, aos filhos e até ao meu pai, que ficava no fundo da igreja e não gostava de padres. Sei que, nas semanas seguintes, se falou muito de fumo branco e fumo negro, que havia quem acreditasse que era o Espírito Santo a fazer o fumo e a escolher o papa e não os cardeais fechados dentro da Capela Sistina. Os tempos eram outros e, no Laranjal, a televisão tinha chegado havia pouco.

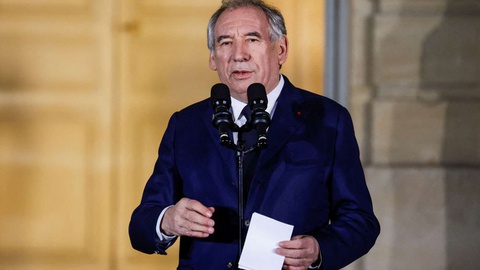

Entre a menina de seis anos a sonhar com a primeira comunhão e a pessoa que sou hoje vai um caminho em que a fé, a minha, se perdeu, mas sou capaz de perceber a perda do papa Francisco, aquele senhor que era, também, um avô simpático, bem humorado, com as palavras certas para um mundo órfão da esperança em que me educaram. Em 1978, o mundo só podia ser melhor; agora é preciso que alguém diga isso e o Papa dizia e lembrava sempre que era preciso.