O Sopro de Deus

1. O Sopro de Deus

Sinto uma tristeza funda, funda como as raízes das árvores que ninguém vê, funda como as orações murmuradas pelas velhas nas igrejas de aldeia, tristeza de água parada num regaço de pedra, de sino a tocar a finados ao longe, de nome apagado na lápide. Morreu o Papa Francisco. E com ele morreu também um gesto, uma voz, um modo de caminhar no mundo com os pés descalços sobre brasas, com os olhos lavados da poeira das certezas, com as mãos abertas como se o Evangelho fosse uma criança que nos pedisse colo. Morreu o Papa Francisco, e o mundo ficou mais cinzento. Não o cinzento das nuvens de Inverno, mas o cinzento baço das coisas que já não respiram.

Francisco foi um reformista. Mas não desses de manga de alpaca e frases feitas. Reformista como se reforma a própria carne, como se arranca um dente estragado até à raiz, mesmo que doa, mesmo que sangre. Reformista de enxada na mão, de suar os joelhos a rezar e o coração a pensar. Mexeu nos alicerces com a leveza dos justos. Reformou como se reza, com o corpo inteiro, com o silêncio antes da palavra e a acção antes do dogma. Trouxe vento a uma casa fechada há séculos. Trouxe sol a corredores onde só havia sombra. Trouxe gente aos lugares onde só havia culpa.

Falou dos pobres como quem sabe o nome deles. Lavou os pés aos esquecidos com a ternura de quem nunca esqueceu que Jesus também teve calos. Tirou o ouro das mitras e devolveu ao altar a simplicidade das flores do campo. Chamou os que estavam fora. Tocou os que estavam feridos. E disse com os gestos aquilo que os concílios esquecem: que Deus não é uma sentença, mas um abraço.

A reforma foi funda. Começou nos bancos do Vaticano, mas alastrou aos confessionários e aos hospitais, às prisões e às praças, às palavras ditas na rádio e às que ficaram por dizer nos olhos dos fiéis. Limpou o pó das imagens, descerrou os cortinados da retórica, abriu portas que nunca mais se deviam fechar. E fê-lo com a humildade de quem nunca deixou de ser padre. Um padre do povo, um pastor que conhece o cheiro das suas ovelhas e que sabe, como ninguém, o peso de um silêncio quando não se tem resposta.

Mas a reforma maior foi a reforma invisível. A que se faz na alma. A que nos inquieta quando julgávamos que a fé era só repetição e liturgia. Disse-nos que a fé vive, que a fé é ferida e cura, que a fé se suja e se lava, que a fé não cabe em livros, mas em gestos. E isso, claro, incomodou. Porque a liberdade assusta. Porque o amor, quando é real, desinstala os medos.

E houve ainda, no meio de tudo, o gesto largo do seu ecumenismo, não um ecumenismo de protocolo, não um convívio de cortesia entre líderes enfastiados a trocar salamaleques diplomáticos sob os vitrais, mas um ecumenismo vivo, com cheiro a terra e a pão partilhado, feito de mãos estendidas mais do que de documentos assinados, feito de olhos que se encontram, de silêncios que se respeitam, de orações que sobem para o mesmo céu ainda que ditas em línguas diferentes. Francisco não queria unir dogmas, queria unir corações. Porque sabia que é o amor, e não a teologia, que comove Deus. E por isso falou com ortodoxos, com protestantes, com muçulmanos, com judeus, com quem crê e com quem duvida. E ouviu. Sempre ouviu. Como quem acredita que a verdade, se for mesmo verdade, não tem medo do outro… acolhe-o.

Foi ao encontro do Imã, do Rabino, do Patriarca, do Dalai Lama. Cruzou fronteiras com a naturalidade de quem cruza a rua para visitar um vizinho. E por onde passou deixou a marca do Evangelho vivido. Não o Evangelho das censuras, mas o Evangelho das pontes. Rezou com os que rezam de forma diferente. Choram juntos os mortos das guerras, os que morrem afogados nas rotas da esperança, os que morrem por serem cristãos ou por não o serem. Relembrou, com a sua forma de estar no mundo, que o Espírito sopra onde quer, e que Deus, esse Deus de todos, não cabe em fronteiras desenhadas por homens. E com isso, abriu-nos a alma a um cristianismo mais largo, mais profundo, mais nu. Um cristianismo onde cabem todos os que o procuram com sinceridade. Um cristianismo com a voz de Francisco, doce e firme, como a de quem não grita porque sabe que quem ama não precisa de gritar.

E ele, sozinho às vezes, com os olhos cansados, mas acesos, enfrentou a máquina. Enfrentou os que preferem um Deus sentado ao Deus que anda. Enfrentou os príncipes da Igreja com a doçura firme dos que sabem que o amor é mais forte que o poder. E caminhou. Sempre. Mesmo doente. Mesmo dobrado. Mesmo quase a cair. Caminhou.

Hoje a Igreja está mais pobre, mais nua, mais fria. Como casa depois de uma partida. Mas também mais livre. Porque Francisco ensinou-nos que a fé é movimento. Que o Evangelho é caminho. Que o Cristo que seguimos andou, caiu, chorou, amou e nunca se sentou num trono.

Francisco não quereria estátuas. Nem encíclicas póstumas. Quereria que o continuem. Que o levem adiante como se leva uma tocha em noite escura. Que não o deixem tornar-se retrato em parede de sacristia. Porque Francisco foi semente. E a semente precisa de terra e de tempo. E de mãos que saibam cuidar.

Estou triste, sim. Triste como se perde um pai ou um irmão mais velho. Triste como quando o céu fica de um azul demasiado calmo e aborrecido. Mas também estou grato. Porque vi. Porque estive cá. Porque o ouvi. Porque aprendi com ele que a santidade não é feita de milagres, mas de fidelidade. De persistência. De amor.

Vai em paz, Papa Francisco. O mundo fica-te a dever um pouco mais de luz. Mas quem ama, como tu amaste, nunca morre, fica. Fica nos gestos que se repetem, nos silêncios que se escutam, nas mãos que ainda ousam abrir-se. A tua reforma continua. Porque o Amor, quando é verdadeiro, não conhece fim.

2. O silêncio que poderia ser Papa

Há uma leveza qualquer nele, como se andasse sempre um pouco acima do chão, não por ser santo, mas por ser, talvez, um desses homens que aprenderam a não fazer barulho ao entrar nas almas dos outros, como quem tira os sapatos à porta antes de pedir licença para ficar. D. José Tolentino Mendonça, escrevo-o assim com o D. e tudo porque é cardeal, mas também podia ser poeta de mesa de café, como foi Pessoa, daqueles que se sentam com um caderno ao colo à espera que Deus passe disfarçado de lenço na cabeça, ou de criança a chupar um pau de gelado.

E não é coisa de bairrismo, não senhor, não é por ter nascido na Madeira ou por dizer-nos qualquer coisa de dentro da ilha como quem sussurra a um búzio encostado ao ouvido. Não é isso. É porque há nele uma inteligência que não morde, uma erudição sem prepotência, uma cultura feita de silêncio mais do que de livros, como se tivesse lido tudo, mas guardado somente aquilo que podia dizer-se com delicadeza. E essa maneira de escrever como quem reza e se interroga ao mesmo tempo, como quem sabe que a fé, quando é séria, nunca é um grito, é um murmúrio, um quase medo, uma vontade de acreditar que não se atreve a bater no peito com força.

Não há muita gente assim. Gente que, mesmo vestida de púrpura, parece andar de sandálias. Gente que fala da alma como quem tem uma na mão e nos pergunta se queremos ver de perto, mas sem obrigar. Gente que tem sede, muita sede, e por isso entende a dos outros. E quando leio os seus livros, os versos, os ensaios, as crónicas, os fragmentos de retiro e de esperança, parece-me que ouço um padre velho, dos de antigamente, daqueles que sabiam mais de pessoas do que de cânones, daqueles que sabiam que o pecado maior é o desprezo, e que a salvação começa, muitas vezes, num olhar sem juízo.

Tolentino não escreve para convencer. Escreve para abrir uma fresta. Para lembrar que há luz, mesmo quando não a vemos, mesmo quando já nos esquecemos de que existia.

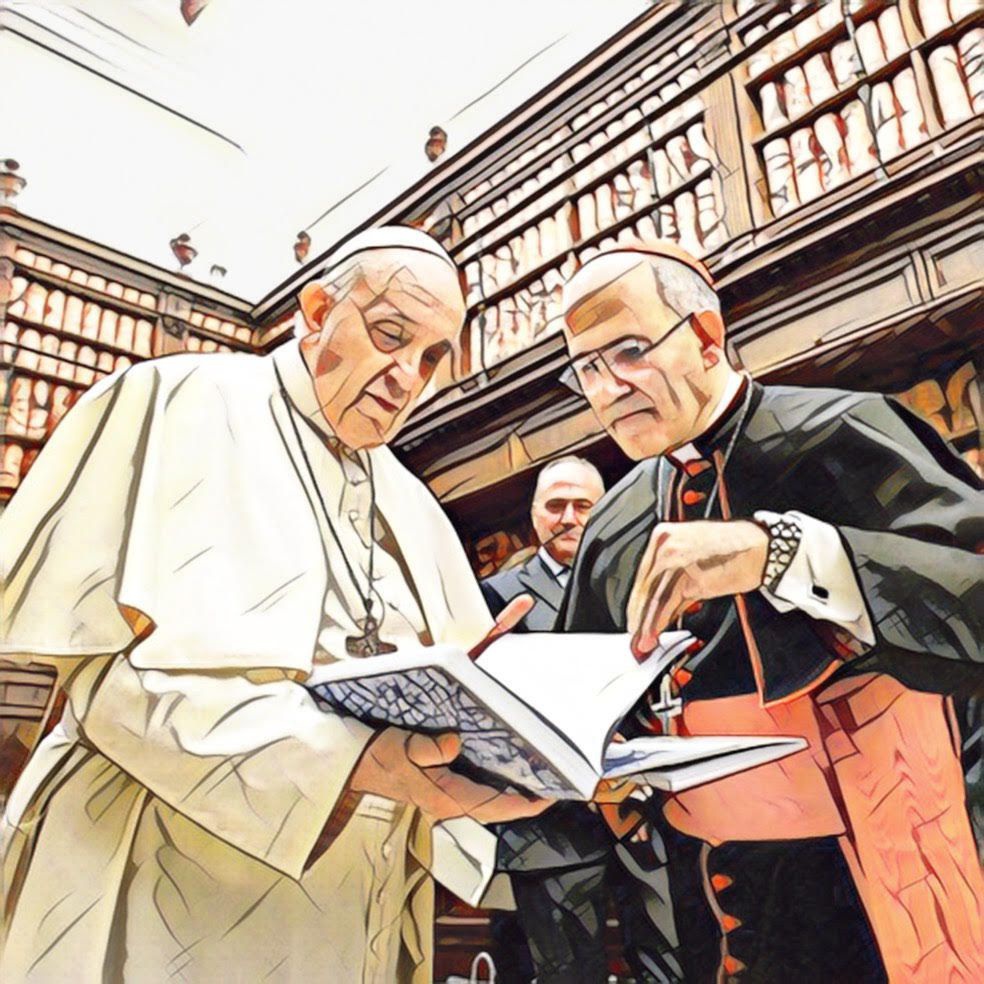

E se o Papa Francisco o chamou para Roma, não foi por acaso. Não se chama um homem assim por capricho. Chama-se porque se precisa de quem saiba dizer Deus de olhos molhados, sem “marketing”, sem foguetório, sem essa alegria falsa que se vende nas missas como se fossem sessões de auto-ajuda.

Não é por ser nosso. É por ser raro. Raro como um livro que não se empresta. Como um amigo que aparece quando não se pediu. D. José Tolentino de Mendonça, o nome completo e inteiro como se diz o de alguém de quem se gosta. Porque sim. Porque ainda há quem fale do sagrado como quem se lembra da mãe. Com ternura, com verdade, com silêncio. E isso, hoje, é mais que teologia. É milagre.

Não escrevia como um teólogo, embora o fosse. Não escrevia como um padre, embora o fosse. Escrevia como um homem que pensava. E que não tinha vergonha de sentir. De chorar com a beleza de um gesto simples, de se comover com a fé dos que não sabem rezar e rezam melhor por isso.

E não é idolatria dizer isto. É lucidez. Porque um país que tem um escritor assim e o lê só pela metade, ou só o lê quando o papa o promove, ou quando é “papabile”, é um país que ainda não percebeu a sorte que tem. Eu, pelo menos, tive essa sorte. De o ler. De o ouvir. De me calar por dentro quando ele falava.

Não tenho, nem por um segundo, qualquer dúvida de que José Tolentino de Mendonça seria um grande papa. Um papa que seguiria os passos de Francisco. Um papa que não precisaria de levantar a voz para ser ouvido no mundo inteiro. Porque o que ele diz, diz-se com a vida. E o que ele é, não precisa de púrpura nem de tiaras: basta entrar numa igreja vazia e imaginar-lhe os passos no chão, devagar, a abençoar o silêncio.