Eleições…

1. Os Chalupas Trumpistas-Putinistas

Foi num daqueles passeios distraídos pelo Facebook, onde as palavras se atropelam sem pedir licença, que tropecei num post de Pedro Brinca. E lá estava ela, a expressão, uma dessas que nos agarram pelo colarinho e nos obrigam a olhar: chalupas trumpistas-putinistas. Li, reli, deixei-a rodar na boca como se faz com certos vinhos que prometem mais do que entregam, mas não, esta cumpria. Era um achado. Uma daquelas fórmulas que não precisam de explicação porque já trazem tudo dentro, como uma granada com a cavilha arrancada.

A primeira vez que vi um chalupa trumpista-putinista foi no café do senhor José, ao lado da tabacaria onde a dona Ermelinda vende os jornais que já ninguém lê. O tipo falava alto como se quisesse convencer o mundo inteiro, como se as suas palavras tivessem um peso que só ele compreendia, a cuspir certezas de que Putin era um homem de verdade, um estratega brilhante, um defensor da cristandade contra a decadência ocidental, que Trump era o único que percebia o povo, que combatia o sistema, que punha a América primeiro, como se o homem fosse alguma espécie de Messias laranja de gravata vermelha.

E eu olhava para ele e pensava na minha mãe, que dizia sempre que o pior cego não é o que não vê, é o que não quer ver, e ele continuava, com aquela convicção de fanático, a enumerar uma lista de verdades alternativas que lhe tinham entrado pela cabeça como um vírus e que agora regurgitava sem pestanejar, porque já não pensava, só repetia, como uma fita magnética encravada que tocava sempre o mesmo refrão. Que a NATO provocou a guerra, que a Europa está podre, que a imprensa mente, que o Ocidente se afunda numa conspiração globalista, como se tudo fosse um imenso enredo saído de um filme de segunda categoria, mas dito com a gravidade de quem acredita que carrega o destino do mundo nos ombros.

Havia uma rapariga sentada ao lado, talvez uma estudante universitária, talvez apenas alguém que ainda não desistira de argumentar, e tentava explicar-lhe que Putin não era um salvador, que era apenas um ditador de manual, que a Ucrânia não era uma ameaça para ninguém, que as eleições americanas não tinham sido roubadas, que Trump era um aldrabão com a inteligência de um adolescente rico e mimado. Mas o homem não a ouvia, nem podia ouvir, porque a verdade já não tinha espaço na sua cabeça. Estava tudo demasiado cheio de teorias da conspiração, de vídeos do YouTube, de artigos obscuros partilhados por amigos tão lunáticos como ele, e abanava a cabeça, impaciente, como quem já escutara mil vezes os argumentos do inimigo e sabia que eram todos falsos porque a verdade era outra, estava noutro sítio, no Telegram, nas entrelinhas do discurso de um qualquer guru da “internet” que lhe dissera que o mundo estava a ser governado por marionetas e que só Putin e Trump podiam salvar-nos.

E então compreendi que aquele homem não era apenas um idiota útil, não era apenas um papagaio da propaganda russa ou um trumpista, era algo mais triste, mais irreversível: era alguém que perdera o contacto com a realidade e que agora flutuava num mundo paralelo onde tudo fazia sentido desde que fosse conveniente, desde que confirmasse as suas crenças, desde que lhe desse um inimigo para odiar e um herói para seguir. E percebi também que não havia nada a fazer, que podia ali ficar uma hora, um dia inteiro, um ano, a explicar-lhe que estava enganado, que Putin não era um herói, que Trump não era um salvador, que a liberdade, essa liberdade que ele desprezava, era precisamente o que lhe permitia estar ali, de cerveja na mão, a dizer disparates sem que ninguém o prendesse ou o silenciasse.

Mas ele não compreenderia. Nunca compreenderia. Porque a verdade, para ele, era um incómodo. E nada é mais confortável do que uma mentira em que se quer acreditar.

2. No próximo domingo temos eleições

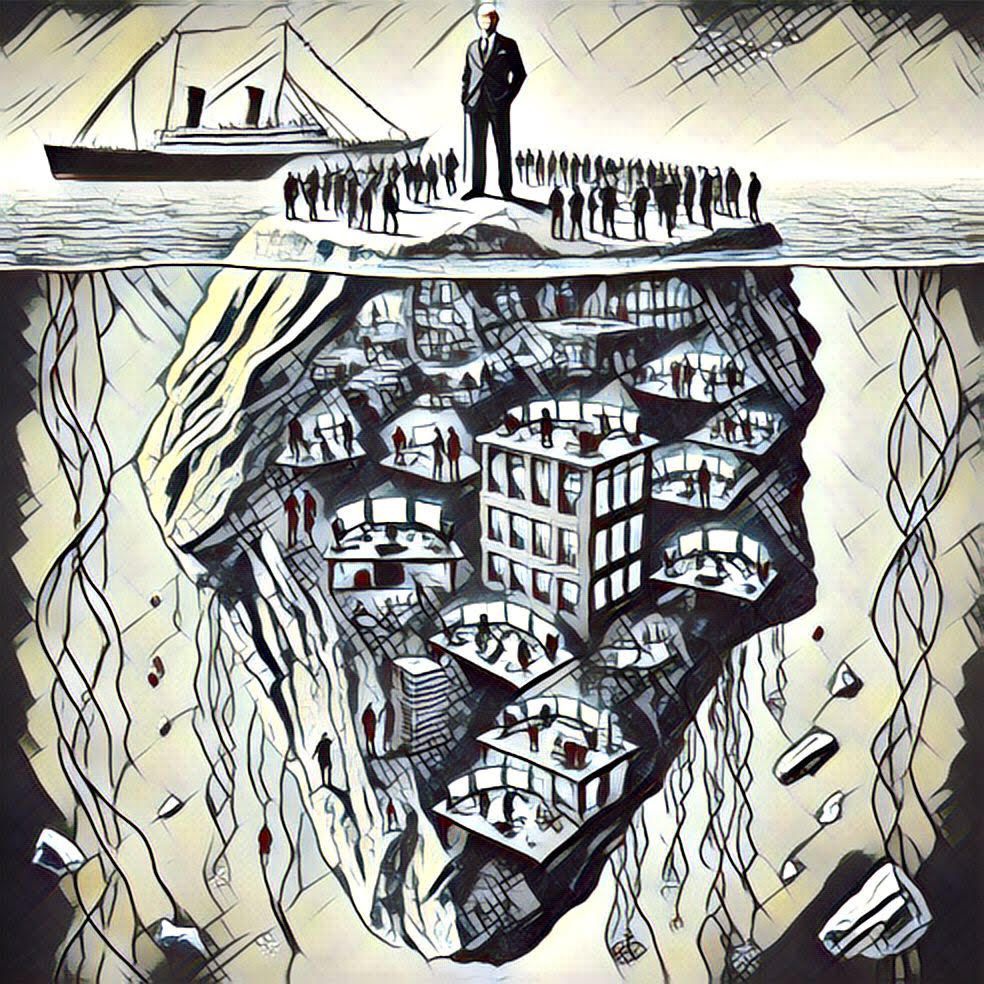

Miguel Albuquerque é a ponta de um icebergue chamado PSD Madeira e o icebergue não se move, não se parte, não se dissolve. Permanece ali, maciço, invisível sob a superfície, os tentáculos estendidos pelos corredores da administração pública, pelas mesas dos cafés onde os empresários aguardam o telefonema certo, pela cara do presidente na primeira página, pelos almoços em que se distribuem favores como quem distribui fatias de bolo. E Miguel Albuquerque, esse, é só mais um, um rosto entre muitos, um nome acrescentado à longa lista dos que passaram, passam e passarão, porque o verdadeiro poder não está nele, está na máquina, na engrenagem, no oleado mecanismo que substitui peças sem nunca deixar de funcionar.

O PSD Madeira não é um partido, não é uma organização política, não é uma ideologia. É um clima, uma humidade que se infiltra nas paredes, uma doença crónica que não mata, mas debilita, que enfraquece a resistência, que obriga a aceitar, a conformar, a baixar os olhos e a continuar. Durante décadas, ocupou tudo, enraizou-se nas estruturas, dominou o quotidiano, fez do governo uma extensão do partido e do partido uma extensão do governo, tornou-se inevitável. Um médico, um professor, um funcionário público, um pequeno empresário: todos, de uma maneira ou de outra, dependem dele. Não porque queiram, mas porque sempre foi assim, por a alternativa ser o vazio, porque viver fora do sistema é um luxo para poucos e um risco para todos.

Os concursos públicos têm vencedores escolhidos antes de começarem. As carreiras fazem-se ou desfazem-se consoante o cartão, o aperto de mão, a jura de fidelidade. A máquina eleitoral não precisa de ideologia, basta-lhe existir. O PSD Madeira não governa, gere. Gere expectativas, gere silêncios, gere as fatias do bolo, gere a ilusão de que há democracia, de que há escolha, de que há espaço para uma mudança que nunca chega.

E Miguel Albuquerque? Não é mais do que um gestor do regime. Foi educado por ele, moldado por ele, subiu graças a ele e, quando chegou ao topo, percebeu que não havia topo nenhum, que o verdadeiro poder não lhe pertencia, que os alicerces do icebergue eram mais fundos do que ele alguma vez imaginou. Fez então o que pôde: distribuiu benesses, garantiu lealdades, falou de renovação sem nunca a concretizar, disse que o futuro era diferente enquanto assegurava que tudo continuava na mesma. Agora, desgastado, cercado por escândalos e suspeitas, prepara-se para ser descartado. O PSD Madeira fá-lo-á sem hesitação, como sempre fez. Substituirá Albuquerque por outro e o sistema continuará, imune, adaptável, resistente.

A máquina montada é infinitamente maior do que Miguel Albuquerque, esmagadoramente maior, uma engrenagem antiga e meticulosa, oleada por décadas de favores, nomeações e dependências, uma estrutura que não precisa de um rosto específico para continuar a funcionar. Albuquerque é apenas a peça do momento, um gestor temporário de um mecanismo que se perpetua por si próprio, uma cabeça que pode ser cortada e substituída sem que o corpo sofra, porque o verdadeiro poder está entranhado na Madeira como as raízes de uma árvore velha, impossível de arrancar sem rebentar o solo inteiro. A mesma rede de interesses, a mesma inércia, os mesmos jogos de bastidores. Depois, um novo nome, um novo rosto, um novo discurso. Depois, os jornais a escreverem sobre mudança, sobre futuro, sobre renovação. Depois, a continuação de sempre. Porque o icebergue não se move, não se parte, não se dissolve. Fica ali… à espera, porque com ou sem Albuquerque a máquina é a mesma. E não vai mudar porque se lhe substitui a cabeça.

3. O Sono dos Mortos Vivos, ou como a Europa fica lá longe

Sérgio Sousa Pinto escreveu recentemente no Expresso: “Na Europa Central dorme-se mal porque o passado foi ontem e nem sequer passou. Por cá, como é próprio dos aposentados do palco da História, dormimos como justos.”

O que me incomoda no sono português é o ressonar. Esse ruído fundo de gente convencida de que já não precisa de estar acordada para existir. Lá fora, na Europa Central, dormem mal porque o passado não os deixa dormir. Porque acordam a meio da noite com o barulho de botas que já não estão lá, porque as praças ainda têm os ecos dos discursos que anunciavam futuros que nunca chegaram. Dormem mal porque os escombros das guerras continuam nas cabeças, porque os nomes dos avós foram riscados de monumentos, porque ainda há velhos que tremem ao ouvir um sotaque russo ou alemão.

Por cá, dormimos como justos, dizem. Mas o sono dos justos é um sono de cansaço, e o nosso é só um sono de quem se habituou a não fazer nada. Dormimos porque não há guerra, não há história, não há memória, não há nada. Somos um país que desistiu de se lembrar de si próprio. Um país de velhos sentados ao sol, num banco de jardim, que passam os dias jogar ao Cassino e a mexer no bolso à procura de trocos que já não existem.

Às vezes, acordamos por instantes. Quando há um campeonato, quando vem o Papa, quando um canal de televisão nos diz haver escândalo. Mas voltamos a dormir logo a seguir. Não é um sono de inocência, nem de virtude. É um sono de país dispensado de viver. De país que já não dói a ninguém, nem a si próprio.