O deputado, o insulto e a farsa da hierarquia democrática

1. O deputado, o insulto e a farsa da hierarquia democrática

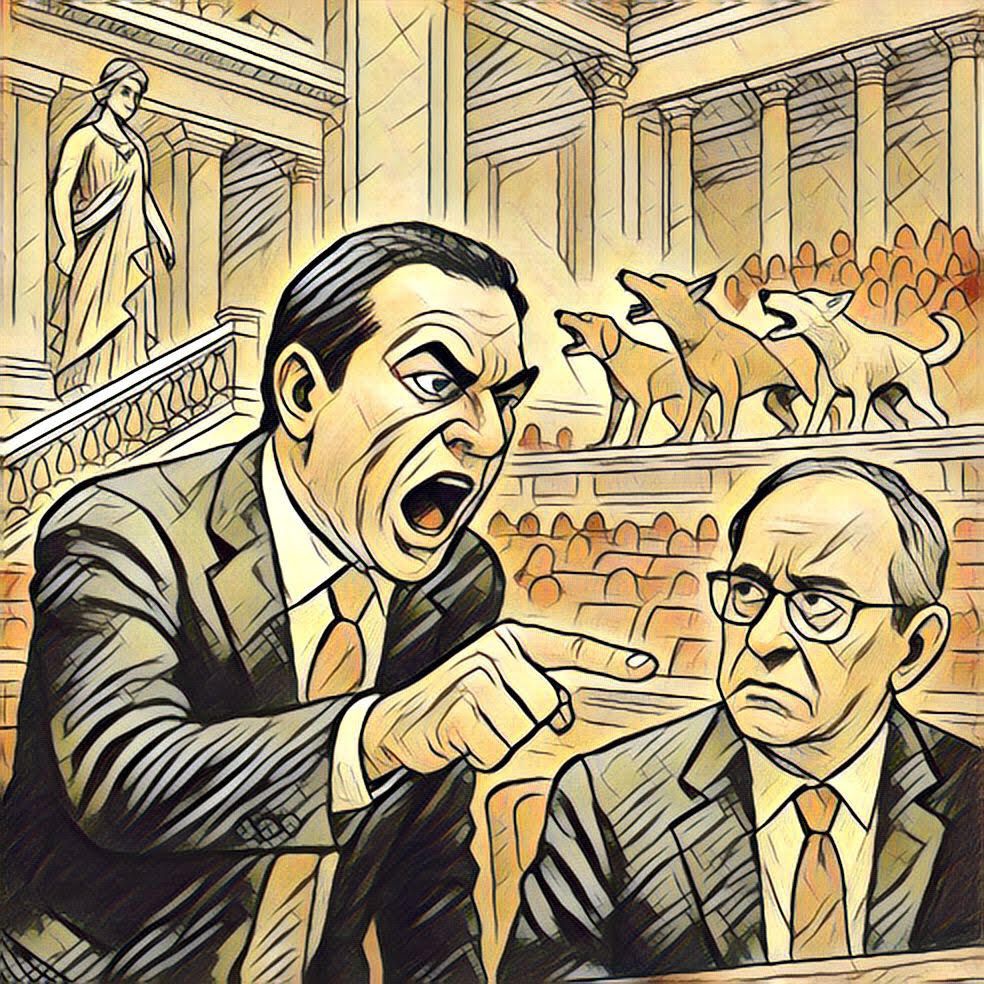

[ou os cães a ladrar ao longe, no fundo da Assembleia]

Imaginem, imaginem devagar, sem pressas, como quem acende um cigarro na varanda com o mar à distância, imaginem que há um deputado, um qualquer, sem nome conhecido, sem imprensa própria, sem selfies na agenda nem artigos de opinião nos jornais da terra, sem redes sociais, um desses que chegam cedo ao hemiciclo e saem tarde, que lêem os dossiers todos e corrigem vírgulas que ninguém repara, um homem com a gravata apertada de mais e os sapatos gastos na sola, um homem que os secretários tratam com aquela amabilidade educada que se reserva aos porteiros dos hotéis. Imaginem que, num desses dias de mornaça na Assembleia, um desses dias em que se discute orçamento como quem recita missas de defuntos, o homem se levanta, com a alma cansada, o fígado inflamado, os olhos toldados de promessas falhadas, e diz. Diz mesmo. Sem rodeios.

Diz, dirigindo-se a um Secretário:

- Este palhaço-mor é um burro do caraças e a gaja que o acompanha devia era estar calada.

Silêncio.

Como se tivesse morrido alguém. Como se uma granada tivesse explodido no meio dos sofás de napa. Como se Deus tivesse tossido.

E então, o ritual.

A indignação automática da presidente da Assembleia, que lê o Regimento com a mesma paixão com que se lê o rótulo de um detergente. As mãos erguidas em horror cívico.

Os Grupos Parlamentares do Governo a bater com os pés no chão como se fossem crianças birrentas num recreio de escola primária.

A imprensa, claro, a correr a editar a peça:

Deputado insulta secretário e secretária com linguagem inaceitável.

Comentadores com ar severo.

Deputados do poder a pedir a suspensão.

Gente a exigir o levantamento da imunidade como quem exige a cabeça de João Baptista.

E o deputado, sozinho, a comer um pão com manteiga nos Passos Perdidos da Assembleia, com a mesma dignidade de quem mastiga os próprios sapatos.

Mas agora troquemos tudo.

Ponham o secretário a dizer as mesmas palavras.

As mesmas sílabas escarradas.

O mesmo tom.

Mas com o corpo direito, a voz untada de soberba, o microfone ainda ligado por engano, como quem insulta do alto, com o tédio de quem já não precisa de fingir que respeita quem está do outro lado.

E o que acontece?

Nada.

Nada.

Um dito.

Uma desculpa redonda.

Palavras como “ambiente parlamentar”, “tensão do debate”, “momento infeliz”. E um sorriso de canto de boca, como quem sabe que o poder tudo desculpa.

Porque a verdade é esta, e é amarga: na Madeira, quem governa insulta, quem representa cala.

Quem está no Governo tem licença para a ordinarice, desde que diga “com todo o respeito” antes de cuspir.

E quem está no Parlamento deve aceitar, baixar a cabeça, agradecer até, se possível, por ter sido insultado com palavras simples que constem do dicionário e não com chicotadas.

Esta não é uma autonomia. É uma paródia de regime. Uma comédia feita de pequenos tiranos e de figuras de porcelana. Uma ilha governada como se fosse uma herdade.

E os deputados, alguns, continuam ali, imóveis, paralisados, a fingir que representam o povo, quando o que representam é a continuação de um teatro velho, em que os papéis estão distribuídos desde o início. Uns mandam. Outros obedecem. Os que obedecem às vezes tentam falar. Mas os que mandam insultam. E são aplaudidos.

No fundo, tudo se resume a isto: o poder não está nas ideias, nem na razão, nem na legitimidade. Está na voz que mais alto se ouve, no tom com que se diz a grosseria, no privilégio de não ter de pedir desculpa a sério.

E se um deputado levanta a voz, mesmo que tenha razão, dizem-lhe para se calar. Porque o Parlamento não é o lugar da verdade. É o lugar do protocolo. E insultar de cima para baixo não é ofensa, é regimental.

Talvez um dia o povo acorde. Talvez um dia se levante, devagar, como quem se levanta de uma cadeira onde esteve sentado tempo demais, e pergunte: “mas esta gente quem pensa que é?”

E talvez nesse dia o deputado insultado se ria. Talvez diga, com amargura e alívio:

- Finalmente.

Mas até lá, tudo permanecerá igual. A Madeira continuará com secretários que insultam e deputados que são insultados. Com escribas que fingem neutralidade e partidos que fingem oposição. E com uma Assembleia que mais parece um quartel, onde quem grita mais alto só ganha o direito de se calar primeiro.

2. Gretas, Esquerda vs Direita

Vivemos tempos de superficialidade intelectual, tempos de Gretas, em que a política se tornou uma estética pueril. Tudo é reduzido a escolhas binárias: “sim ou não”, “preto ou branco”. Este simplismo tosco, esta espécie de linguagem digital de “zeros e uns”, aniquila a subtileza, o raciocínio, a cor e o intervalo da inteligência.

A esquerda, outrora dona e senhora das utopias económicas, perdeu essa guerra. Rendeu-se ao inimigo que tanto combateu e tornou-se, ela própria, num simulacro de capitalismo. Um capitalismo tosco, de Estado, onde a adesão se faz à força, se necessário. Adoptou os piores vícios daquilo que condenava, as suas perversões mais profundas, e, incapaz de oferecer bem-estar ou prosperidade, ruína soviética “oblige”, refugiou-se noutras trincheiras. Reinventou-se como campeã das causas identitárias, senhora da cultura e paladina das questões ambientais.

A direita, por sua vez, não sabe o que fazer com isto. Em vez de combater a demagogia saloia da esquerda, cede-lhe espaço, como quem desiste por preguiça ou inépcia. À soberba intelectual dos seus adversários, responde com outra soberba, igualmente patética e desajustada. Veja-se a questão das causas de género: a esquerda, que gosta de monopolizar a virtude, ergue a bandeira da liberdade individual e do direito à escolha; a direita, em vez de afirmar algo tão simples como “pela liberdade tudo, cada um deve ser e fazer o que quiser e entender”, balbucia e coça-se, como um trolha embaraçado. E quanto à cultura? A direita, com uma indiferença incompreensível, entrega-a de bandeja à esquerda, como se a cultura fosse uma inutilidade ou, pior, um luxo alheio às suas preocupações.

Agora, chegou a vez da agenda climática. Aqui estamos, mais uma vez, diante de uma questão essencial, mas apresentada como uma guerra cultural entre esquerda e direita. E a direita, estúpida, aceita este enquadramento absurdo. O que é, por natureza, uma questão científica transforma-se num combate ideológico, onde ambas as partes se colocam palas ideológicas e recusam ver o óbvio: o mundo está mal, e o desastre ambiental é da responsabilidade de todos.

A própria Greta Thunberg é exemplar nesta confusão generalizada. Ainda há tempos escrevia: “a crise climática não tem só a ver com o ambiente. O sistema de repressão colonial, racista e patriarcal tem de ser desmantelado.” Isto, claro, é o velho discurso reciclado da esquerda, um discurso tão vazio quanto perigoso, tão oco de propósito quanto os grunhidos negacionistas de Trump ou Bolsonaro. Não há paciência para uma jovem de 21 anos armada em velha pregadora de desgraças.

E no entanto, a direita não tem, ou não devia ter, qualquer problema em ser ecológica. Há direita europeia que já o percebeu: cuidar do ambiente é cuidar do indivíduo, da sua família, do seu núcleo mais próximo. A qualidade de vida passa pela riqueza, sim, mas também pelo meio envolvente. Ninguém quer viver numa pocilga. Ser ecológico não é uma cedência à esquerda, é um imperativo civilizacional.

A diferença, claro, está na forma de o fazer. A esquerda tem-se mostrado adepta de soluções draconianas, do intervencionismo estatal e do moralismo asfixiante. A direita, se fosse inteligente, apresentaria outra via, uma ecologia baseada na liberdade individual, na responsabilidade pessoal e na inovação. Mas, para isso, teria de deixar de se coçar e começar a pensar.