Estabilidade?

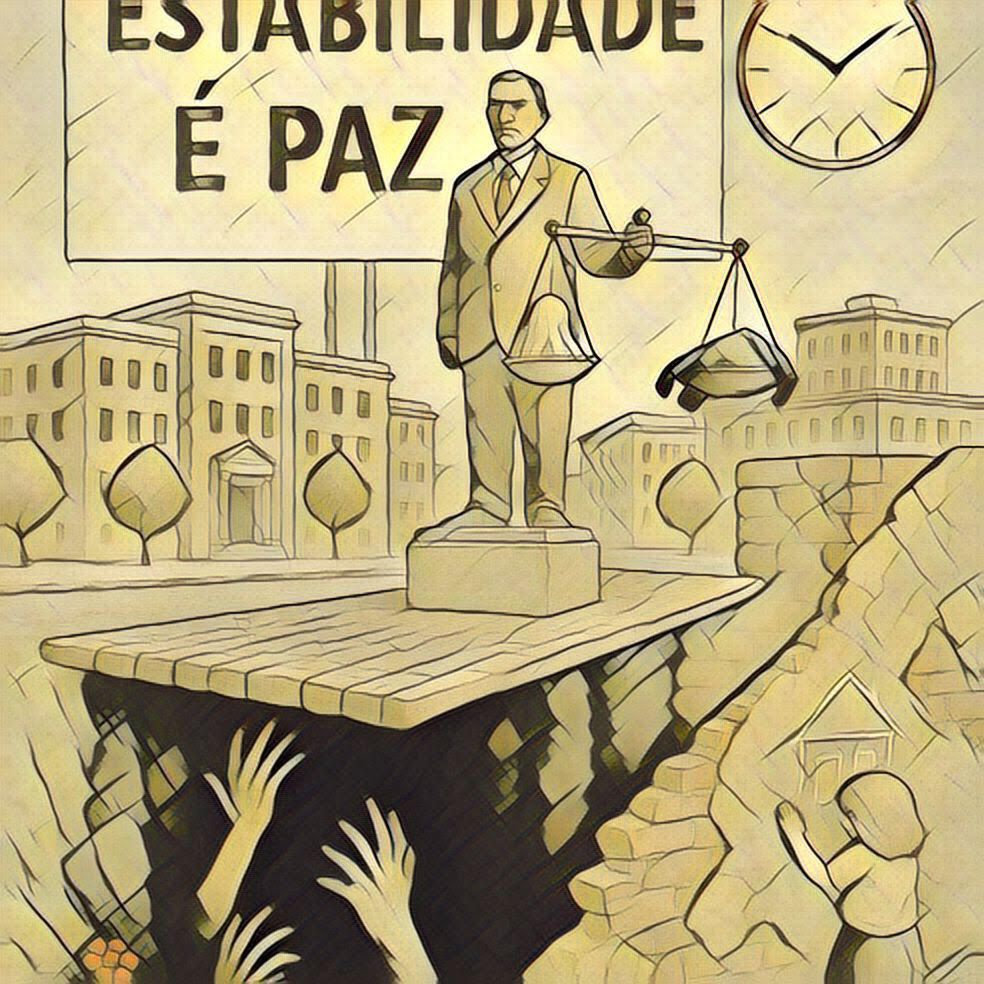

1. Estabilidade? Alguém conhece maior estabilidade do que a que existe numa ditadura?

Na Madeira não se governa, persiste-se. E o que persiste na Madeira não é o governo, é o ritual, uma opereta com cenários de cartão, actores de voz monocórdica e público a bocejar discretamente atrás das máscaras. Dizem-me estabilidade e eu vejo uma senhora idosa, numa enfermaria, a apagar lentamente, os olhos voltados para o tecto, o soro a pingar-lhe gota a gota a inutilidade dos dias. Estabilidade. O que é isso senão o prolongamento meticuloso da agonia? Que ideia é esta que nos venderam de que o não-movimento é virtude, de que a repetição é segurança, de que o que não muda é, por isso mesmo, bom?

Na Madeira, onde os presidentes regionais se sucedem como árvores da mesma raiz, as folhas caem, os troncos mantêm-se, as raízes aprofundam-se, apodrecendo lentamente a terra, a estabilidade não é mais do que o nome novo da paralisia. Não há verdadeira política, há continuação. Os mesmos nomes, os mesmos tiques, os mesmos encontros onde se combinam nomeações, os mesmos almoços pagos com dinheiro que não existe, mas que se arranja, sempre se arranja, desde que se saiba a quem telefonar.

As eleições passaram, e com elas o fingimento de que algo poderia mudar. Aquele momento breve em que se permite ao povo a ilusão de que a sua escolha tem consequências. O povo, coitado. Vai votar como quem assina uma folha de presença na repartição: por dever, por tédio, por medo de ser notado pela ausência, receoso de que mude alguma coisa. E vota sempre nos mesmos, como quem repete um medicamento que nunca curou, mas também não matou. O PSD, claro. E o CDS, esse fósforo apagado que se conserva na caixa por superstição. Uma maioria quase absoluta, disseram. Como se quase fosse diferente de absoluto. Como se um mandato a mais ou a menos alterasse o que quer que fosse num sistema onde tudo se decide antes, muito antes, nos bastidores onde os cargos se distribuem como heranças entre primos de confiança.

E então anunciam: haverá governo. Haverá coligação. Haverá orçamento. Haverá estabilidade. Como se isso fosse uma dádiva. Como se isso fosse o prémio. Como se isso fosse, sequer, desejável. Mas a estabilidade, aqui, é a forma mais insidiosa de dominação. É o conforto em que o medo se esconde, é a brandura do jugo quando este já não dói porque deixou de ser notado. Ninguém levanta a voz porque não há para onde levantar a voz. Não há imprensa livre, há jornais dependentes do subsídio. Não há oposição, há rivais domesticados que esperam a sua vez na fila. Não há debate, há conferências de imprensa. Não há política, há gestão. Gestão do poder, gestão das aparências, gestão dos silêncios.

Lembro-me de um parente no hospital a olhar para a parede. A enfermeira entrava, mudava-lhe o cateter, e ele dizia “obrigado” com uma voz que já não sabia se era dele. Assim é a Madeira. Um doente terminal agradecido pela troca da fralda. Não exige mais porque desaprendeu a exigir. Porque foi ensinado, durante décadas, a não esperar. Porque lhe disseram que tudo o que passa da sobrevivência é luxo, e que o luxo é pecado, e que o pecado se paga com o ostracismo. E então aceita. Aceita a estabilidade como quem aceita a dor crónica: um fundo constante que já nem se distingue da vida.

O orçamento, esse, será aprovado. Claro que será aprovado. Como sempre é. Com os votos de sempre, com os discursos de sempre, com as promessas de sempre. Haverá milhões para obras. Haverá planos para o turismo. Haverá medidas para os jovens que ninguém lê, porque os jovens ou emigraram, ou desistiram de esperar por algo. Haverá, nós cargos, sobretudo nomes, os de sempre mesmo que de cara diferente. Secretários, directores, assessores, todos circulando como o sangue viscoso de um corpo cansado que se recusa a morrer por inércia, por hábito, por falta de alternativa.

E, no entanto, sob essa crosta de normalidade, há um silêncio pesado. Há famílias inteiras que vivem do Estado e outras que vivem apesar dele. Há pequenas empresas que não concorrem porque sabem que é escusado. Há jornalistas que escrevem sabendo que a verdade é um luxo que o subsídio não paga. Há cidadãos que aprenderam a não perguntar. Há escolas com computadores que não ligam, há hospitais com médicos cansados, há tribunais onde a justiça se esconde entre papéis que ninguém lê.

Estabilidade. O cemitério também é estável. As sepulturas mantêm-se no mesmo sítio, alinhadas, ordeiras, previsíveis. E há flores, sim, flores que se renovam, flores que se compram no caminho, flores que disfarçam a decomposição. Como o orçamento, como a coligação, como os discursos que se farão nos próximos dias. Tudo flores sobre a morte. Tudo aparência sobre o vazio.

Eu não quero estabilidade. Quero vida. Quero que o poder mude de mãos, que o medo mude de dono, que a juventude volte a acreditar que a política serve para alguma coisa. Quero que os orçamentos sejam discutidos a sério, que os jornalistas sejam incómodos, que os juízes não tenham de olhar para cima antes de decidir. Quero que a Madeira respire.

Mas por agora, não. Por agora, sorri-se. Diz-se que está tudo bem. Que há estabilidade. E os que governam continuam a governar. E os que se calam continuam a calar-se. E os que sonhavam deixaram de sonhar.

E eu, neste fim de texto, neste sol que queima o mar como se o mar pudesse arder, apenas digo isto: o que há não é estabilidade. É medo. É conformismo. É a recusa da mudança porque a mudança, essa, não se controla. E talvez seja isso que mais assusta os que mandam. A ideia, apenas a ideia, de que um dia alguém possa dizer: basta.

Mas esse dia, na Madeira, ainda não chegou. E até lá, a estabilidade continuará a ser o nome novo da desistência.

2. A Justiça não é uma Lotaria nem o Estado um Circo

Na noite eleitoral Miguel Albuquerque voltou à carga com uma mentira que vai repetindo amiúde. Disse que o sistema judicial permite que alguém seja constituído arguido pela simples questão de uma denúncia anónima. Foi assim que o ouvi, a frase exacta talvez não tenha sido essa, mas foi essa a música, o tom, o cheiro. Como se um cidadão comum, um homem de camisa rota ou uma mulher com sacos do Pingo Doce nos braços, pudesse ser surpreendido, ao acaso, por um papel anónimo largado numa secretária de magistrado e de repente se visse arguido, essa palavra que ainda assusta, arguido, como se arguido fosse já meio culpado, meio condenado, meio enterrado, e não apenas, como é na realidade, um nome num processo com direito a defender-se.

A frase ficou-me na cabeça durante horas, como aquelas músicas irritantes que se ouvem num TVDE e depois perseguem-nos até casa, mesmo depois de lavar os dentes, mesmo depois de apagar a luz, mesmo depois de tentar adormecer com os olhos abertos na escuridão. E não me ficou por ser verdadeira, porque não é, nem por ser particularmente grave - embora seja - mas por aquilo que revela do estado de espírito de quem a disse, do desespero de ter de dizer alguma coisa, qualquer coisa, para parecer que se está atento, que se está informado, que se está, no fundo, vivo. Porque Miguel Albuquerque, porque é advogado, sabe que não é assim. Ou pelo menos devia saber. A constituição de arguido não é uma bala perdida, uma maldição cigana, um relâmpago caprichoso. É um acto jurídico com regras, com limites, com lógica. Exige indícios. Exige contexto. Exige investigação prévia. Exige mais do que uma folha anónima escrita à pressa entre dois cafés.

Mas o problema, talvez, seja esse: já ninguém tem paciência para o rigor. A Madeira, esta região cansada de si mesma, feita de secretarias com móveis de fórmica e de cidadãos que gritam nas filas dos hospitais, esta terra onde tudo se discute ao grito, ao ruído, ao boato, prefere frases assim: curtas, fortes, falsas. Frases que cabem num rodapé de telejornal. Frases que parecem ditas por quem sabe, mesmo quando quem as diz se limita a representar o papel de quem sabe, como um actor de telenovela a fingir que é médico com um estetoscópio de plástico ao pescoço.

E o mais grave, talvez o mais grave, é que ele não está sozinho. Há outros. Muitos. Que repetem a mesma melodia, a mesma indignação de opereta, como se a Justiça fosse uma espécie de bruxa má, uma madrasta que persegue os bons com cartas anónimas, como se os magistrados fossem criaturas vingativas a viver de recortes de jornal, como se o Ministério Público se guiasse por intuições ou sopros. E os cidadãos, esses, os tais com sacos de supermercado nos braços, escutam, abanam a cabeça, murmuram, “pois, pois, pois”, com os dentes cerrados, como se tivessem acabado de descobrir que a Madeira é uma armadilha, quando, na verdade, é só triste.

E depois há o silêncio. O silêncio de quem devia corrigir, explicar, contrariar. E não corrige. E não explica. E não contraria. Porque dá trabalho. Porque é mais fácil deixar andar. Porque o barulho é mais útil do que a verdade. E Albuquerque vai continuar presidente, continuará a prestar declarações depois de visitar a Tasca do Bexiga, a dar entrevistas, a dizer coisas, muitas e tolas. E as frases continuam a ecoar, por aí, nas caixas de comentários, nos cafés com televisão ligada, nos elevadores e nos autocarros, como se fossem verdades. Quando são só ruído. Ruído e cansaço. Ruído e uma enorme vontade de apagar a televisão, de fechar os olhos, de voltar ao princípio de tudo e recomeçar esta Autonomia, como se tivéssemos uma eterna vontade de “tentativa e erro”. Se isso fosse possível. Como se alguma vez tivesse sido.